火花上的皮影戏:极具都市京味儿

摘要:

上世纪60年代,北京市火柴厂曾出品过一套八枚“皮影”火花,这套画面简洁,色彩明快的火花分别展现了《白蛇传》中的武旦白娘子、《武松杀嫂》中的泼旦潘金莲等八个皮影人物艺术形象。

原标题:两手托起千秋将灯影照亮万古人

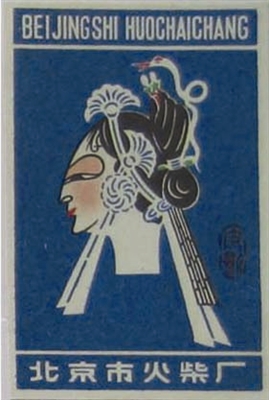

图1

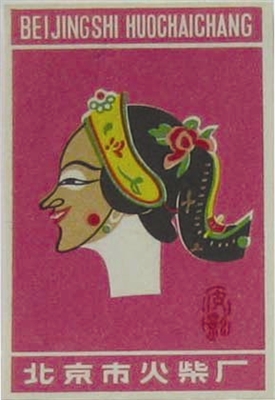

图2

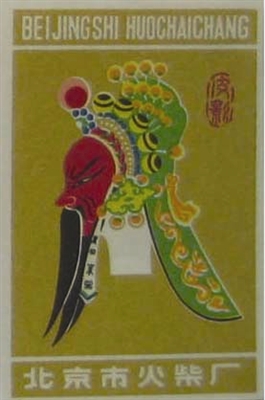

图3

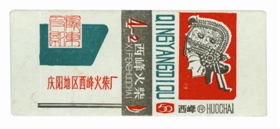

图4

图5

图6

图7

图8

皮影戏又叫“驴皮影”或“灯影戏”,是我国出现最早的戏曲剧种之一。据史书记载,皮影戏始于先秦,兴于汉朝,盛于宋代,元代时期传至西亚和欧洲,可谓历史悠久,源远流长。这种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧,演出时表演者在幕后操纵剪影、演唱,或配以音乐唱述故事,在过去电影、电视等等媒体尚未发达的年代,皮影戏曾是我国古代乡土气息浓厚的民间娱乐活动之一。2006年皮影戏被列入我国第一批国家级非物质文化遗产。

皮影戏的演员道具、舞台装饰全部用牛羊或驴皮雕刻出来刮光上油,使之呈半透明状,再抹上一层桐油,演员用铁丝把手足关节连起,在灯光前演变为玲珑活泼小精灵。一张布幕、一盏油灯能表现出滔滔海水和熊熊烈火。演员可大可小,上天入地操作自如,使之更加生动感人。在农村,一间房子,两个艺人,两箱皮影,两盏油灯,一个纱帐,就组成了一个皮影戏班。鼓乐响起,十里八村的乡亲们蜂拥而至,一台有情有趣,富有民风民俗的皮影戏就开唱了。

皮影戏在我国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,形成了不同流派,常见有四川皮影、湖北皮影、湖南皮影、唐山皮影、山东皮影、山西皮影、青海皮影、宁夏皮影、陕西皮影,以及川北皮影等风格各具特色的地方皮影。

上世纪60年代,北京市火柴厂曾出品过一套八枚“皮影”火花,这套画面简洁,色彩明快的火花分别展现了《白蛇传》中的武旦白娘子(图1),《武松杀嫂》中的泼旦潘金莲,《拾玉镯》中相貌丑陋的女旦刘媒婆(图2),《女起解》中外丑内不丑的丑角崇公道,以及《长坂坡》中相貌俊俏的武生赵云,《定军山》中老迈刚强的白须武老生黄忠,《水淹七军》中的红脸关羽(图3),《古城会》中二花脸张飞(图4)等八个皮影人物艺术形象,将皮影戏中生旦净丑各行当任务的身份、性格、表情都表现得淋漓尽致,叫人拍案叫绝。虽然仅仅有八枚火花,不过从中也看到北京皮影体,在继承和保留了山陕皮影、河南江浙皮影、滦州东北皮影等精华与特点的同时,形成了自身特有的强调精致、注重表现、富于变化、讲究透视效果的都市京味儿艺术特色。

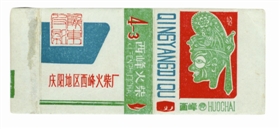

陇东皮影流行于甘肃庆阳环县一带。其艺术特点是擅用夸张变形,人物头大身子小,身体上窄下宽,手臂过膝。面部形象除有个别丑角、鬼怪之类为四分之三的半侧面,一般都是正侧。脸谱的设计规律与陕西关中秦腔脸谱基本相同,黑忠、白奸、红烈、花勇、空(即阳刻)正。上世纪80年代甘肃庆阳地区西峰火柴厂曾出品了四枚套“陇东皮影”(图5—图8)火花,这套硬卡火花主版采用一方阳刻朱红“陇东皮影”印章,借以说明陇东皮影有着悠久的历史,副版上具有陇东皮影特色的皮影人物艺术形象,囊括了皮影戏中生旦净丑各个行当。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

加载更多+