摘要: 本次展览作品跨越19世纪至今,共展出白俄罗斯国家美术馆典藏精品57幅,包括人物肖像画、风景画、静物画、风俗画等门类,不同历史时期、不同体裁、不同风格的作品串联起白俄罗斯美术发展的清晰脉络。

原标题:白俄罗斯纯洁的大地与天空

静物画,花儿和水果(1839年) 赫鲁茨基

“当代白俄罗斯绘画仍以风景画为主,因为我们国家是一个非常美丽的国家,有很‘隆重’的风景。 ”让白俄罗斯国家美术馆现代白俄罗斯艺术部主任凯瑟琳·伊泽法托娃引以为豪的白俄罗斯艺术家笔下的“纯洁的大地与天空” ,于10月24日至12月17日呈现在由中国美术馆、白俄罗斯国家美术馆共同主办的“白俄罗斯国家美术馆典藏精品展”上。

白俄罗斯国家美术馆拥有从古代圣像画到当代不同风格的重要美术收藏,本次展览作品跨越19世纪至今,共展出白俄罗斯国家美术馆典藏精品57幅,包括人物肖像画、风景画、静物画、风俗画等门类,不同历史时期、不同体裁、不同风格的作品串联起白俄罗斯美术发展的清晰脉络。

“展览从19世纪至20世纪初的经典的俄罗斯艺术家开始——克拉姆斯科伊、列宾、列维坦、马科夫斯基、涅斯捷罗夫、库斯托季耶夫、谢洛夫——每一位都为俄罗斯艺术乃至欧洲艺术的发展作了很大的贡献。 ”白俄罗斯国家美术馆馆长弗拉基米尔·普罗科普佐夫介绍。上世纪40年代至70年代,白俄罗斯国家美术馆集中收藏了俄罗斯艺术大师如列宾、马科夫斯基等人的创作草图,从中足见他们工作的过程。据伊泽法托娃介绍,自18世纪末白俄罗斯就并入俄罗斯帝国的版图,因此19世纪的白俄罗斯艺术家便跟随俄罗斯艺术发展的脚步,在俄罗斯艺术的基础上开始了自身的创作,如白俄罗斯静物画家赫鲁茨基的《玫瑰和水果》 《静物画,花儿和水果》等作品,一方面写实地描绘了花朵与果实,另一方面又呈现出它们的观赏性和装饰性;而19世纪至20世纪的白俄罗斯风景画画家茹科夫斯基创作的《最后一场雪》 《春天的晚上》和比亚雷尼茨基·比鲁利亚的《三月份的黄昏》 《冬日的一天》 《春天》等,也显示出他们在俄罗斯特别是莫斯科接受艺术教育的成果。“我们把出生在白俄罗斯而在俄罗斯接受高等教育和居住与生活的一群艺术家也纳入收藏和研究的体系,他们的水平大多与俄罗斯为人所熟知的艺术大师可以并驾齐驱。 ”她说。在中国美术馆馆长吴为山看来,展览中的赫鲁茨基、比鲁利亚、茹科夫斯基等人画风朴实深厚,平静中内蕴诗意,显示出对俄罗斯美术传统的深刻理解与传承。

白俄罗斯民族艺术画派从20世纪下半叶开始形成,以丹茨格、古格尔为代表的白俄罗斯艺术家扎根民族生活的土壤,深入挖掘自身民族文化传统,歌咏自然的诗意和人性的美。白俄罗斯国家美术馆从馆藏15000件这一时期的画作中选择了创立白俄罗斯画派的艺术家的作品: 20世纪50年代至60年代的白俄罗斯艺术主要表现了普通老百姓平静的生活和他们自由自在、充满乐趣的劳动生活——其中古格尔的《梦想家》和丹茨格的《门廊》呈现了战后的生活,而在丹茨格的《新城市的街道》则为观者塑造了战后重生的明斯克景观。20世纪60年代是众多白俄罗斯风景画家创作的全盛期,“茨维尔阔的《普里皮亚季河》 、马斯列尼科夫的《白俄罗斯的故土》 、格洛米克的《八月》 、巴勒赫特科夫的《幼苗》 、卡特科夫的《小桥》 、达涅利娅的《银色的秋景》 、巴拉诺夫斯基的《安静的冬天》中,观者能够感受到画家对祖国的爱,和他们描绘生活常见物象时出众的配色能力。 ”普罗科普佐夫介绍。

20世纪末的社会政治改革以及1991年白俄罗斯共和国宣布独立,标志着白俄罗斯艺术发展步入了崭新的阶段。社会变革的进程促使统一的社会主义现实主义艺术审美概念转变为多元化的艺术理念、方向、体裁、形式和个人风格。这一时期的造型艺术体现了当代精神,其中最重要的是民族文化自我认同、在文化内认识自我的问题。基于这一背景,许多白俄罗斯艺术家开始对白俄罗斯古代的传统产生兴趣,重点关注白俄罗斯民族的起源。艺术家们在民族文化传统、民间风俗和神话诗学遗产中汲取灵感,也开始对民间创作材料,包括各类传统的节日、传说、俗话、寓言产生浓厚的兴趣。“这一时期艺术家的视野更为开阔,他们一方面吸收西方现代主义影响,自由探索现实主义之外的各种表现形式,一方面从民族、民间资源中汲取营养,产生了像卡萨科夫的《白俄罗斯》 、科斯秋申克的《把月亮送给我》这样具有浓郁民族精神和现代风格的作品。 ”吴为山说。

在展览中,施卡卢波的《独自》 、卡萨科夫的《白俄罗斯》这些诞生于新世纪的作品展现了基于照相写实主义而产生的相关对现实的新看法,以及记录时间流逝时既能做到逼真又能带有形而上学色彩的特点。普罗科普佐夫认为,不管是老一辈还是年轻一辈的白俄罗斯艺术家,他们的创作都跟国家和人民生活有密切的关系,而且目前白俄罗斯的艺术也受到了全世界的哲学思想、美学观念和各种流派的影响;纯叙述性、主题性的白俄罗斯艺术将逐渐演变为象征性、隐喻的艺术。

不仅有“纯洁的大地与天空” ,在展览中展出的白俄罗斯艺术家作品还向中国公众传递了白俄罗斯造型艺术独一无二的色调、丰富的精神世界和情感世界,也展现了白俄罗斯民族文化伟大传统的传承性和独特性。“19世纪至21世纪,白俄罗斯的艺术从向俄罗斯学习到继承白俄罗斯的民族传统,终于形成当代美术‘混合’的面貌。 ”普罗科普佐夫说。而作为“一带一路”倡议中重要的节点国家、丝绸之路经济带进入欧洲的门户之一的白俄罗斯,与中国美术交流越来越密切的当代美术,又会“混合”怎样的风景?“明年中国美术馆将在白俄罗斯国家美术馆举办中国艺术的展览” ——普罗科普佐夫透露的或许正是一个“契机”。

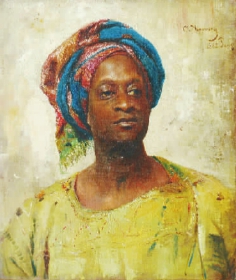

缠头巾的阿拉伯人(1882年) 马科夫斯基

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+