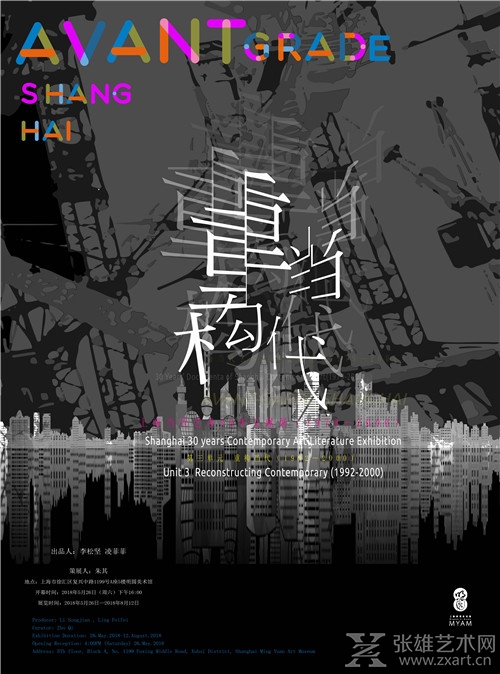

摘要: 上海明圆美术馆主办的“前卫·上海——上海当代艺术30年文献展”第三单元展览:“重构当代(1992—2000)”即将于5月26日(周六)下午16点在明圆美术馆开幕。

上海明圆美术馆主办的“前卫·上海——上海当代艺术30年文献展”第三单元展览:“重构当代(1992—2000)”即将于5月26日(周六)下午16点在明圆美术馆开幕。

作为此系列展的收官之展,“重构当代(1992—2000)”以“观念与实验”、“探讨消费主义”、“媒体与影像”、“后抽 象”、“绘画与摄影的间性”和“继续实验”这六个板块为线索,呈现自上世纪90年代初以来至新千年后上海当代艺术的发展脉络。

参展艺术家包括有:李山、蔡广斌、胡介鸣、金江波、施勇、秦一峰、陈妍音、张新、宋冬、赵半狄、陈墙、蒋正根、蒋崇无、倪卫华、龚建庆、何旸、胡建平、顾磊、洪磊、郑国谷、吴小军、唐茂宏、伊灵、朱加等。

展览前言

经过1989年现代艺术大展,前卫主义艺术进入“地下”阶段。当代艺术的政治和文化语境发生了深刻的时代转型,九十年代艺术成为继“八五新潮”之后一个重要的艺术阶段。

1992年以后,随着邓小平南巡讲话,中国进入了威权主义市场经济时代,消费社会在中国正式形成;1993年的威尼斯双年展,使得中国当代艺术首次进入国际展览体系。消费主义和后殖民主义成为九十年代艺术的两大议题,对先锋艺术的语言方式产生了重要影响。

上海成为与北京互为呼应的九十年代当代艺术的重要中心。九十年代早期,一系列艺术家自发的前卫展览在上海异常活跃,在施勇等艺术家的推动下,上海华山美校的地下展厅成为这一运动的重要阵地。京沪的先锋艺术倾向发生了观念上的分野,相对于北京以政治波普、玩世主义为主导,上海的先锋艺术更倾向于观念艺术与语言媒介的纯粹实验,“60后”艺术家群体正式登场,包括施勇、陈妍音、张新、胡建平、胡介鸣、钱喂康、倪卫华等。

“60后”一代的独立策展人和艺术评论家在九十年代前期登场,如策展人朱其在上海策划了一系列独立展览,包括1996年在刘海粟美术馆举办的 “以艺术的名义”、1998年在上海大学美术学院举办的 “影像志异:中国新概念摄影艺术展”,以及2005年在上海明圆文化艺术中心举办的国内首个探讨“70后”艺术现象的展览“70后艺术——市场改变中国之后的一代”。国内一些重要的策展人,也在上海策划了一系列标志性的前卫展览,包括王林等批评家于1994年在华东师范大学策划的“中国当代艺术研究文献资料展第三回展”,艾未未、冯博一于2000年策划的“不合作方式”。

有关消费主义的探讨,倪卫华、施勇等人作出了敏锐的回应。九十年代后期出现一些有关消费主义的前沿展览,包括“上海传真: 让我们谈谈钱,国际传真艺术展”、“超市艺术展”等。在女性主义议题上,陈妍音、张新等作出了探索。在影像实验方面,包括胡介鸣、金江波、唐茂宏等人进行了新媒体艺术的前沿探索。作为抽象艺术的重镇,陈墙、蒋正根等人再继续推进一种后抽象的语言实验。

新世纪之后,当代艺术整体上处于徘徊状态。上海仍有艺术家继续推进艺术探索。包括李山走在国内前沿的生物基因艺术的实验,以及秦一峰、梁卫洲、蔡广斌等有关绘画性与摄影视觉的关系的语言探索。

部分展品先览

蔡广斌《热点·2010A》水墨、影像 120×246cm×2 2017

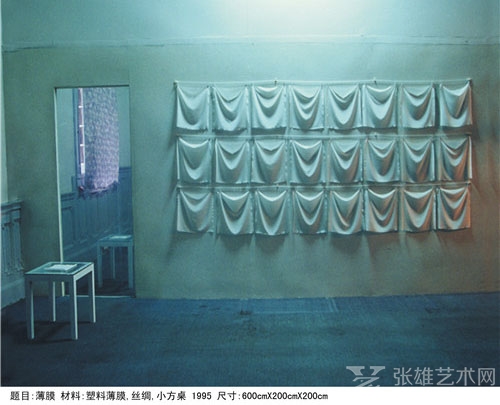

陈妍音《薄膜》丝绸手绢、塑料薄膜、方凳 600×200×200cm 1995

顾磊《战车》纸本 85×63cm 1993

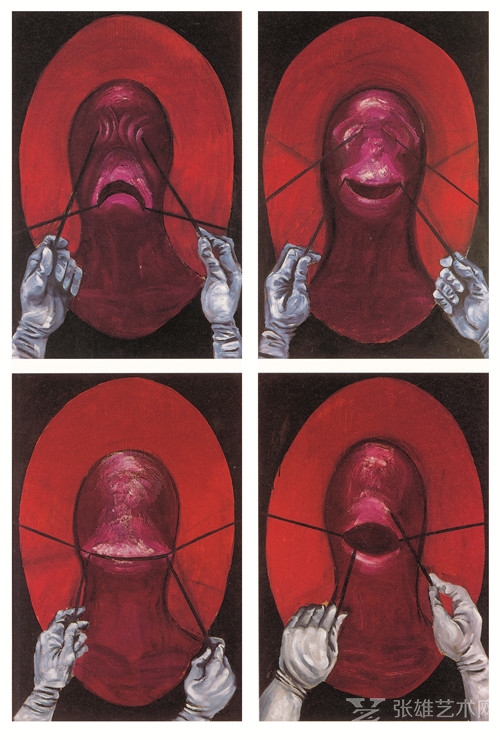

何旸《整容》木板油画 94×53cm×4 1994

洪磊《紫禁城的秋天(太和殿东回廊)》摄影 1997

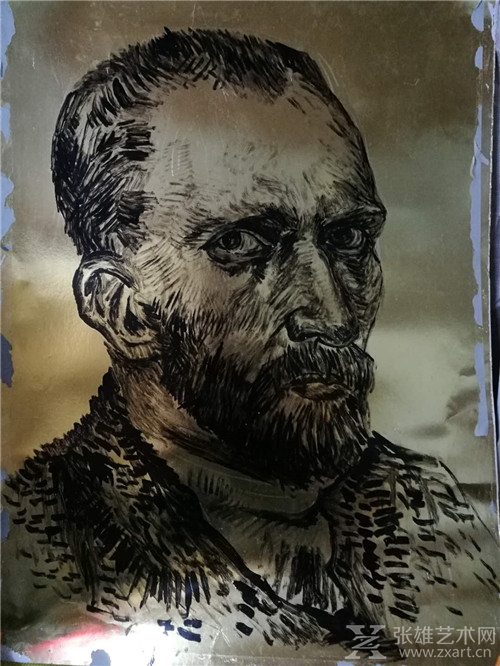

胡建平 《行列——梵高》金属铝纸上油画色 110×80cm 1993

蒋崇无 《万径⼈人踪灭》装置 244×244×150cm 2000

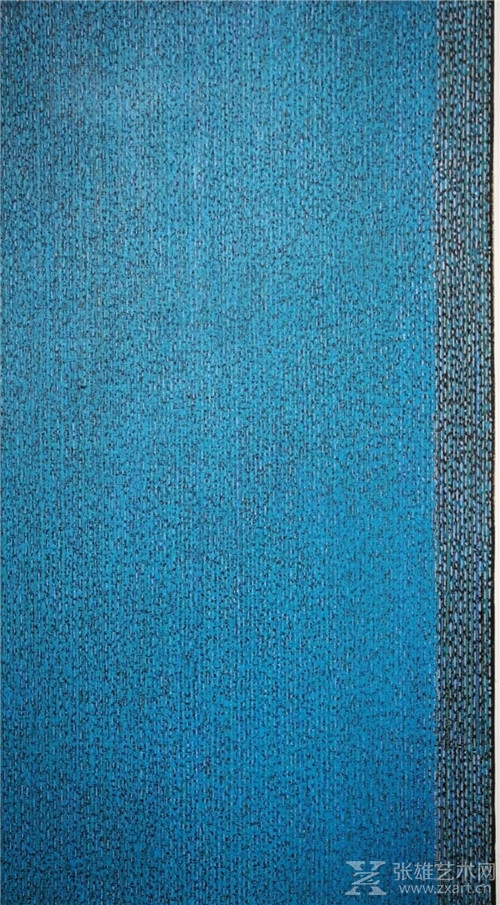

蒋正根 《点苔-2017 NO.5》布面丙烯 180×150cm 2017

金江波《自然的另一种状态》视频(截屏) 08 minutes 26 seconds 2010-2011

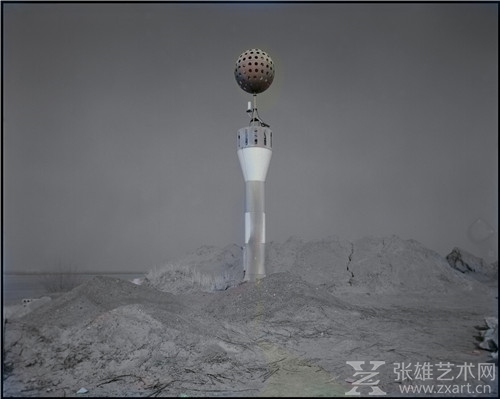

梁卫洲《灯塔-扬子江畔 镇江》摄影 150×190cm 2009-2012

倪卫华《上海中山东一路》(2009年7月4日 11:20-11:40)悬浮框 高60cm

秦一峰[2013_06_27 15:15 雨] 8x10英寸明胶银盐负片 自然光 曝光48'

唐茂宏 《兰花指1-3》视频(截屏) 08 minutes 12seconds×3 2004

吴小军《秘密花园》装置 90×65cm 1998

张新《气候No.2》装置 220×150cm 1996

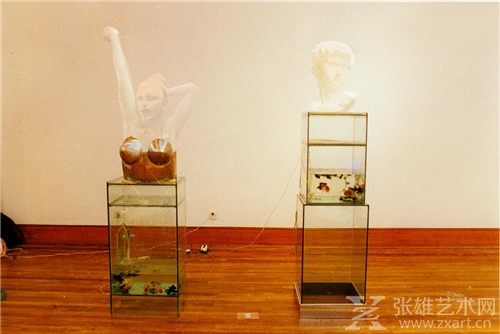

赵半狄《赵半狄和张浅潜》装置 1996

郑国谷《东京上空的故事01》综合材料、行为过程与照片记录 1998

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

对先锋艺术的语言方式产生了重要影响。

看不懂这些呀

消费主义和后殖民主义成为九十年代艺术的两大议题,对先锋艺术的语言方式产生了重要影响。