摘要: 正在上海中华艺术宫举行的“天的那边:当今时代的蒙古艺术”或可揭开蒙古社会一角,并借由当代艺术呈现当下蒙古人的生活面貌、文化趋向,此次展览也是蒙古现当代艺术在本国外的首次集中展示。

原标题:蒙古艺术中的都市游牧:走出乌兰巴托,便是茫茫草原

蒙古艺术对于很多人而言像是一个谜,除乌兰巴托、草原游牧外,知之甚少,对于其当代艺术的发展和当下的面貌更是无从知晓。正在上海中华艺术宫举行的“天的那边:当今时代的蒙古艺术”或可揭开蒙古社会一角,并借由当代艺术呈现当下蒙古人的生活面貌、文化趋向,此次展览也是蒙古现当代艺术在本国外的首次集中展示。

蒙古知名艺术家巴特尔佐力格(Baatarzorig Batjargal)、诺敏(Nomin Bold)夫妇和展览的策展人顾振清前天来到中华艺术宫,从自身创作解读蒙古当代艺术的发展和西方构筑的当代艺术语境下蒙古艺术的生存状态。“澎湃新闻”就此与两位蒙古艺术家进行了对话。

艺术家巴特尔佐力格(右)、诺敏(左)和策展人顾振清(中)在中华艺术宫正在展出的诺敏作品前

巴特尔佐力格(1983年生)和诺敏(1982年生)均毕业于蒙古艺术文化大学美术学院蒙古画系,今年4月即将迎来他们的第三个孩子。大学时代,他们接受了水墨画、西藏唐卡、波斯细密画、俄罗斯绘画等多方面训练,多领域的涉足,让他们在昆士兰亚太当代艺术三年展、日本爱知三年展、卡塞尔文献展、莫斯科双年展等展览中以来自古老亚洲文明的符号学,对接欧美现代绘画系统;将蒙古的上古神话传说、历史、英雄人物、神奇动物、祥瑞物件兼容波普等艺术形式,被认为是亚洲当代艺术的新势力。

乌兰巴托的都市游牧

如今蒙古大部分艺术家生活在首都乌兰巴托,也是蒙古唯一的大城市。走出乌兰巴托,便是茫茫的草原。蒙古国有300多万人口,一半生活在乌兰巴托,余下的延续他们传统的游牧生活方式。

草原是蒙古游牧文明的原乡,是现代蒙古人的精神家园。150多万的乌兰巴托都市人,表面上似乎脱离了草原生活,但他们并未真正疏离游牧文明根性化的生活方式和精神世界。他们不但传承了混合萨满文化和藏传佛教的传统信仰,而且建构了一种都市游牧的精神天地。都市空间与私人庭院中处处可见的蒙古包,地标大厦与公寓建筑中无处不在的草原风物,成为乌兰巴托一种独特的都市景观。

策展人顾振清看来,在艺术家的努力下,都市游牧的精神正在构成乌兰巴托的一种日常文化表征、一种城市空间中的文化灵魂。他们的艺术作品中所发掘和发现的都市游牧的文化意味,以及所表述和表现的都市游牧的文化情怀,都汇聚成当今蒙古的游牧文明对现代性社会发展的一种独特贡献。

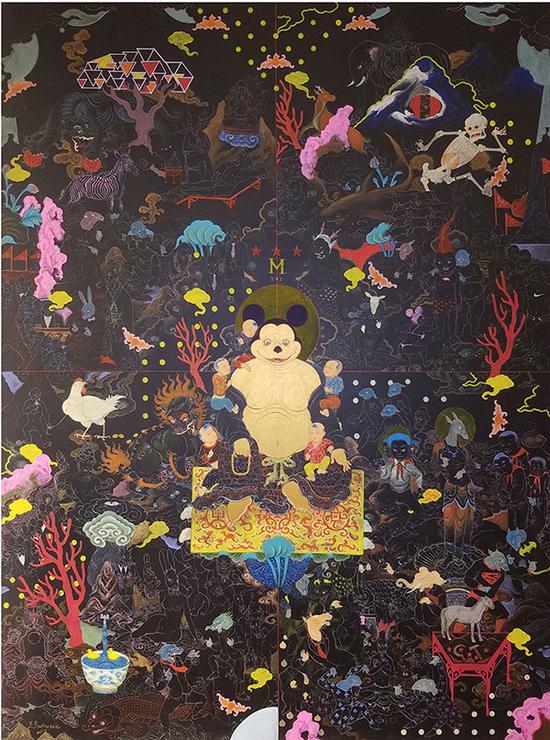

巴特尔佐力格作品

映射到创作中,巴特尔将蒙古包中的风物(箱子、马蹄、马头琴、牛皮等)作为自己的绘画材料或是对象,以传统唐卡艺术的构图法则,关注并批判当下全球化消费文化、流行文化所塑造的景观化社会。以欧美波普艺术、观念绘画的手法转换蒙古传统符号谱系,呈现了一种在文明衍生和知识生产的脉络上的多元融合、交叉发展的图景。

诺敏作品

相对而言,妻子诺敏的绘画更有传统蒙古画和唐卡艺术的基因,内涵丰富而又复杂。其每件作品充满内在张力。现代都市的日常化生活景观与蒙古传统文化及其神话传说谱系的符号学表征,成为诺敏具象化叙事的一种复调结构。新、旧两种图式文本如同艺术家所包容的两种不同文化属性、不同时空维度的图像经验,不断在一个个画面上发生平行与交叉、对比与互补,最终形成能指与所指、表象与意义互相交融、互为表里的一种想像共同体。

基于东方视角的当代艺术形式

在过去很多年,当代艺术的中心在西方,艺术家往往以作品进入纽约现代艺术博物馆(MOMA)为傲。而在多元化走向的今天,文化领域下的华人判断、华人的话语角度开始发出自己的声音。“天的那边:当今时代的蒙古艺术”策展人顾振清目前的工作就是通过田野考察和国际游走,在基于华人价值判断将国际艺术家引进来,形成中国影响力。

回溯历史,1989年巴黎蓬皮杜艺术中心举办“大地魔术师”便是一个艺术话语角度的一次转折,当时策展人马尔丹策划团队深入到当代艺术的策划人很少去的地方,如非洲、拉丁美洲等,并见了当地的许多艺术家(中国的参展艺术家为黄永砯、顾德新、杨诘苍)。最终以开放的姿态邀请了50位西方艺术家和50位非西方艺术家来到巴黎共同展出,用文化的多样性,解构了西方传统的艺术形式,并宣告了西方不是唯一艺术创作地。但时至今日,由这个展览引发的争议和思索依然没有消失。

当下,拥有悠久辉煌文明的亚欧大陆国家的文化基因中有太多值得在当代语境中挖掘和更新的内容,这些内容越来越成为全球价值。

回到蒙古,他们在生活和艺术中强调的人与自然、人与动物、人与人之间的也他平等合乎人类社会子在这个星球上持续发展的理想。这来源于蒙古人的原乡概念。也提示知识分子和艺术家重新思考,我们在全球现代性和当代文化创造中的位置,从而重新关注自身的文化更新和文化基因。

诺敏作品(局部)

对话蒙古当代艺术家巴特尔佐力格&诺敏

澎湃新闻:你们个人创作和生活的关系是怎么样的?

诺敏:蒙古文化和家庭教育特别注重人与自然的关系,长辈会教育下一代对山水要有敬畏之心。但现代社会的很多人像外来者一样,过度使用地球的资源。我的绘画表达对掠夺性地使用地球的资源的反对和批判。传统蒙古画在创作中也没有过去、现在和未来的概念,这也影响了我的创作没有时间和空间的边界,不同的元素和文明都可以在一个画面上穿插和链接。

巴特尔:时代的发展让我的艺术观念也不断变化,今天的想法和五年前的就不一样。如今我们生活中,传统与当代交融,游牧和城市生活混合。一个个国际都市的诞生让彼此失去了自身的文化特点。我的创作主要从原乡入手,批判无差异的都市生活。在日常生活中,我们也会通过旅行来研究各处人的生活,通过和不同人的交流来思考和完整自己的创作。

创作中的巴特尔佐力格

澎湃新闻:城市化进程对于创作有影响吗?

诺敏:我比较关注蒙古文化在异化过程中对自然重新的召回,城市化进程对自然破坏得过于厉害,我也从原乡意识的角度唤回对自然的再次关注。

巴特尔:我认为城市生活改变了人,人与人之间的猜忌、攀比等衍生出了各种欲望,这是我不希望看到的。我们也试图以个人的方式来抵制“城市病”,比如避开堵车、不追究不好的现象,以保持恬静的创作状态和思考人本身的问题。

澎湃新闻:共同生活对创作的互相影响?

诺敏:我们一起工作了13年,几乎每天都在一起画画。几年前我们发现互相的创作有点类似,所以重新开始考虑彼此的创作。现在我画得比较多的是与自然相关的内容,巴特尔更关注的是城市。也因为互相的了解,反导致了相互的不影响。

创作中的诺敏

澎湃新闻:传统文化符号如何在当代画面中表达?

诺敏:我们都是蒙古国画专业毕业的,大学时代没有多想蒙古国画和当代艺术的关系,好像当代艺术主要是装置等艺术形式。蒙古的“蓝太阳”组合也将西方当代艺术的面貌移植到蒙古,在很长一段时间,大家都以为那样的艺术才叫当代艺术。近五年来,蒙古国画也被认识到可以作为当代艺术的一个领域和方向。我们的创作中有大量的欧美流行符号的借用,也有大量传统文化基因的重新激活,这种符号在我们的作品中互相穿插,以交代我们对于过去、现在、未来的反思。当我们把本民族的符号放到绘画中时,也是属于当代语境的系统。

诺敏新作

澎湃新闻:在参与了很多西方展览后,对自己创作的影响?

诺敏:在威尼斯和卡塞尔我们可以看到日本或者泰国的画表面相似,但是绘画的主题是不同的,这也是东方艺术的魅力所在。西方在材料和技法上对我们有影响,但本质和主题上新蒙古国画一直有自己的方向。

请扫描新闻二维码